cinema

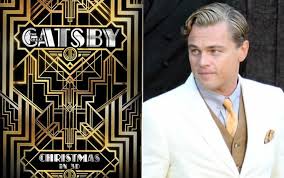

Il Grande Gatsby: che delusione, si salvano solo i costumi

Non sempre, da spettatore, mi sono trovato d’accordo con i critici cinematografici. Al contrario, pellicole esaltate come capolavori da chi se ne intende, le ho trovate noiose o, in ogni caso, scarsamente appetibili al mio palato. Mi succede soprattutto in occasione dei vari festival. Non così, quest’anno. A Cannes, in apertura, è stato presentato quello che era stato annunciato come una fantastica riedizione de “Il Grande Gatsby”, un colossal che vede come protagonisti Leonardo DiCaprio e l’attrice inglese Carey Mulligan. Appena uscito nelle sale cinematografiche italiane, mi sono precipitato a vederlo, attratto più che dalla fama dell’attore, del regista, o da ciò che veniva mostrato nei trailer, dal romanzo di Francis Scott Fitzgerald e dal ricordo dei film che l’avevano preceduto (memorabile quello con Robert Redford e Mia Farrow), ma soprattutto dalla promessa di un grande affresco di costume dell’America degli anni ’20. Ebbene, dopo più di due ore e mezzo, sono uscito dal cinema deluso, amareggiato e frastornato. Perché era stata annunciata una grande interpretazione di DiCaprio e invece l’attore mi era sembrato bamboleggiare nel tragico ruolo di Jay Gatsby, l’uomo venuto dal nulla che cerca di riconquistare il cuore della bella perduta grazie ai soldi fatti in modo meno che lecito, inventandosi un finto passato, in una riedizione di altrettanto melensi personaggi da lui interpretati. Perché la colonna sonora annunciata come una rivisitazione del grande jazz di quegli anni, mi è sembrata un’inutile reinterpretazione hip hop dei suoni di quell’età dell’oro della musica afroamericana. Perché nessuno degli attori sembrava essersi calato nel ruolo assegnato ai personaggi del libro dall’opera di Francis Scott Fitzgerald. Anzi, al contrario, sembravano tutti essere lì come semplice cornice di uno spettacolo preparato per un pubblico di bocca buona, completamente digiuno di un’epoca che aveva dato vita alla più grande stagione della letteratura americana. Una torta enorme, farcita a eccesso di giulebbe visivo e auditivo.

Non sempre, da spettatore, mi sono trovato d’accordo con i critici cinematografici. Al contrario, pellicole esaltate come capolavori da chi se ne intende, le ho trovate noiose o, in ogni caso, scarsamente appetibili al mio palato. Mi succede soprattutto in occasione dei vari festival. Non così, quest’anno. A Cannes, in apertura, è stato presentato quello che era stato annunciato come una fantastica riedizione de “Il Grande Gatsby”, un colossal che vede come protagonisti Leonardo DiCaprio e l’attrice inglese Carey Mulligan. Appena uscito nelle sale cinematografiche italiane, mi sono precipitato a vederlo, attratto più che dalla fama dell’attore, del regista, o da ciò che veniva mostrato nei trailer, dal romanzo di Francis Scott Fitzgerald e dal ricordo dei film che l’avevano preceduto (memorabile quello con Robert Redford e Mia Farrow), ma soprattutto dalla promessa di un grande affresco di costume dell’America degli anni ’20. Ebbene, dopo più di due ore e mezzo, sono uscito dal cinema deluso, amareggiato e frastornato. Perché era stata annunciata una grande interpretazione di DiCaprio e invece l’attore mi era sembrato bamboleggiare nel tragico ruolo di Jay Gatsby, l’uomo venuto dal nulla che cerca di riconquistare il cuore della bella perduta grazie ai soldi fatti in modo meno che lecito, inventandosi un finto passato, in una riedizione di altrettanto melensi personaggi da lui interpretati. Perché la colonna sonora annunciata come una rivisitazione del grande jazz di quegli anni, mi è sembrata un’inutile reinterpretazione hip hop dei suoni di quell’età dell’oro della musica afroamericana. Perché nessuno degli attori sembrava essersi calato nel ruolo assegnato ai personaggi del libro dall’opera di Francis Scott Fitzgerald. Anzi, al contrario, sembravano tutti essere lì come semplice cornice di uno spettacolo preparato per un pubblico di bocca buona, completamente digiuno di un’epoca che aveva dato vita alla più grande stagione della letteratura americana. Una torta enorme, farcita a eccesso di giulebbe visivo e auditivo.

Perciò, avendo letto che neppure un applauso si era levato dalla platea di giornalisti cinematografici presenti alla proiezione d’apertura del 66esimo festival di Cannes della pellicola firmata da Baz Luhrmann, una volta tanto ho condiviso pienamente le loro, chiamiamole, perplessità. Non ho visto l’edizione tridimensionale, ma non credo, a questo punto, di aver perso molto. Ha raccontato il regista Luhrmann che alla fine della prima proiezione Usa gli si è presentata un’anziana signora dicendo: “Ho attraversato mezza America per vedere cosa avevi fatto del romanzo di mio nonno. Penso che lui sarebbe fiero del film. E sai una cosa? Mi sono piaciute molto anche le musiche”. Povera nipote? Io, al contrario, penso che il grande Scott Fitzgerald, se sia riuscito in qualche modo a vedere il “capolavoro”, si stia rivoltando nella tomba. “Gatsby organizzava grandi feste per guadagnare l’amore di una donna, Luhrmann ha fatto questo grande film per guadagnare l’amore degli spettatori e la considerazione dei media”, ha scritto su “Le Monde” Thomas Sotinel. Forse è riuscito nell’intento, visto gli incassi della pellicola per quanto riguarda gli spettatori. E, viste le stroncature, anche nella “considerazione” dei media. Quanto a me, devo dire che forse il mio giudizio è viziato dal fatto che le mie prime amate letture, fuori dall’ambito scolastico, furono appunto quelle dei Faulkner, degli Hemingway, degli Steinbeck. Che le mie prime “cotte” in fatto musicale, furono il jazz di Armstrong, di Ella Fitzgerald, la musica di New Orleans e di Chicago, l’innamoramento per il ritmo del charleston o del foxtrot. Tutto questo è tradito da Luhrmann. Forse, come ha scritto il “New Yorker”, è un fatto voluto, una “volgarità… studiata per conquistare un pubblico giovane”, un regista (autore di Moulin Rouge e di Romeo+Giulietta) di video-clip con “una spettacolare assenza di gusto”. Dire che condivido è poco. E allora non salvo niente? Sì, i costumi, i meravigliosi abiti anni venti delle attrici, la ricostruzione convincente degli ambienti dell’epoca e le ruggenti vetture riportate in vita dal film. Nient’altro.

Ha raccontato il regista Luhrmann che alla fine della prima proiezione Usa gli si è presentata un’anziana signora dicendo: “Ho attraversato mezza America per vedere cosa avevi fatto del romanzo di mio nonno. Penso che lui sarebbe fiero del film. E sai una cosa? Mi sono piaciute molto anche le musiche”. Povera nipote? Io, al contrario, penso che il grande Scott Fitzgerald, se sia riuscito in qualche modo a vedere il “capolavoro”, si stia rivoltando nella tomba. “Gatsby organizzava grandi feste per guadagnare l’amore di una donna, Luhrmann ha fatto questo grande film per guadagnare l’amore degli spettatori e la considerazione dei media”, ha scritto su “Le Monde” Thomas Sotinel. Forse è riuscito nell’intento, visto gli incassi della pellicola per quanto riguarda gli spettatori. E, viste le stroncature, anche nella “considerazione” dei media. Quanto a me, devo dire che forse il mio giudizio è viziato dal fatto che le mie prime amate letture, fuori dall’ambito scolastico, furono appunto quelle dei Faulkner, degli Hemingway, degli Steinbeck. Che le mie prime “cotte” in fatto musicale, furono il jazz di Armstrong, di Ella Fitzgerald, la musica di New Orleans e di Chicago, l’innamoramento per il ritmo del charleston o del foxtrot. Tutto questo è tradito da Luhrmann. Forse, come ha scritto il “New Yorker”, è un fatto voluto, una “volgarità… studiata per conquistare un pubblico giovane”, un regista (autore di Moulin Rouge e di Romeo+Giulietta) di video-clip con “una spettacolare assenza di gusto”. Dire che condivido è poco. E allora non salvo niente? Sì, i costumi, i meravigliosi abiti anni venti delle attrici, la ricostruzione convincente degli ambienti dell’epoca e le ruggenti vetture riportate in vita dal film. Nient’altro. La breve, drammatica storia di un americano venuto dal nulla nei ruggenti anni 20, della sua ossessione amorosa per una sciocca Daisy e della sua tragica fine narrata da Francis Scott Fitzgerald non ha nulla a che fare col film del regista australiano. Al cinema, c’è di meglio.

La breve, drammatica storia di un americano venuto dal nulla nei ruggenti anni 20, della sua ossessione amorosa per una sciocca Daisy e della sua tragica fine narrata da Francis Scott Fitzgerald non ha nulla a che fare col film del regista australiano. Al cinema, c’è di meglio.

Neri Paoloni

.png)